あらゆる検定で、筆記試験より緊張するのは「実技試験」ではないだろうか。

「本番で本当にできるだろうか…」そういった不安をかかえたまま実技試験を受けてはいけない。

そんな不安をかかえたあなたは間違いなく、本番のプレッシャーと緊張で頭が真っ白になるだろう。当日のパフォーマンスを高くするためには、それなりの「自信」をつける行動をとらなければならないのだ。

「自信」をつけるための私なりのメソッドを、今回紹介したい。楽にテストに合格できるほど、独学での受験は甘くない。ただ、独学で身に着けられたのだから、きっとあなたにもできるはずだ。

まずは「敵」を知る

”本番でちゃんとできるか不安”

この不安を取り除く一番の薬は、「あらかじめ知っておくこと」だろう。

「敵を知り己を知れば百戦危うからず」

有名な孫氏の言葉だが、この言葉なくしては何もできない。

敵を知らずしてやみくもにパターンメーキングの勉強、練習をするのはあまりにもったいない。

敵を知ることで己を知ることができる。まずは自分の知らないところを浮き彫りにするために、どの程度で合格できるのか、そのラインを見つける作業を行う。

①過去問を手に入れよう

過去問は、検定を実施している「一般財団法人日本ファッション教育振興協会」より販売されている。

2級はうすい紫色の表紙だ。アマゾンでも購入でき入手しやすい。

パターンメーキング技術検定試験2級試験問題 解答・解説集【改訂版】

一般財団法人日本ファッション教育振興協会

定価:2,310円

3級は、ベージュ色の表紙だ。

パターンメーキング技術検定試験3級試験問題 解答・解説集【改訂版】

一般財団法人日本ファッション教育振興協会

定価:2,310円

過去問は、2006年~2008年までの3年間に出題された過去問題が掲載されている。

あなたはここでこう思うかもしれない。「更新されていないのか?随分古くないか?」と。

だが安心してほしい。実は、この年代から出題傾向にほとんど変化はない。2025年の出題テーマでは、ボタンの数が多いデザインもあるようだが、ジャケットの形は基本的なもので変わっていない。

(製図問題に関しては、直近のものから2年分が、日本ファッション教育振興HPより過去問を見ることができるようになった。)

筆者の実録「ガイドブック」は必要?不要?

過去問と一緒に販売されているのが「ガイドブック」だ。

2025年10月時点では3,630円と、少々お高めである。正直、私はほとんどと言っていいほど使わなかった。

しいて言えば、グレーディングのとこだけ調べた程度で、結局最後は人に聞いたので、本当にきれいな本のままだった。

このガイドブックで試験に役に立った!というのは正直あまりなかったが、これは私の個人的な感想だということは理解してほしい。

図書館に置いているところもあるので、気になる人はレンタルしてから考えても遅くはない。

②過去問から「合格ライン」を探す

入手した過去問題集には「模範解答」が掲載されている。模範解答には、合格ラインの「数値」が記載されているのだが、この数値がポイントだ。

それぞれバストライン、ウエストライン、ヒップライン、肩幅など、数値をすべて紙に書き出してみてほしい。

そうすると、大まかな「合格ライン」の数値が割り出されてくる。このデザインであれば、バストラインは〇cm、という具合に。この数値は、今後練習をしていく際のチェック表としてそのまま取っておく。

※実際は、試験当日のトルソーに合わせて大きさを調整しなければならないが、焦ることはない。実際の合格ラインの大きさを知ることで、ある程度の「あたり」をつけることができる。

③試験会場のトルソーをチェックする

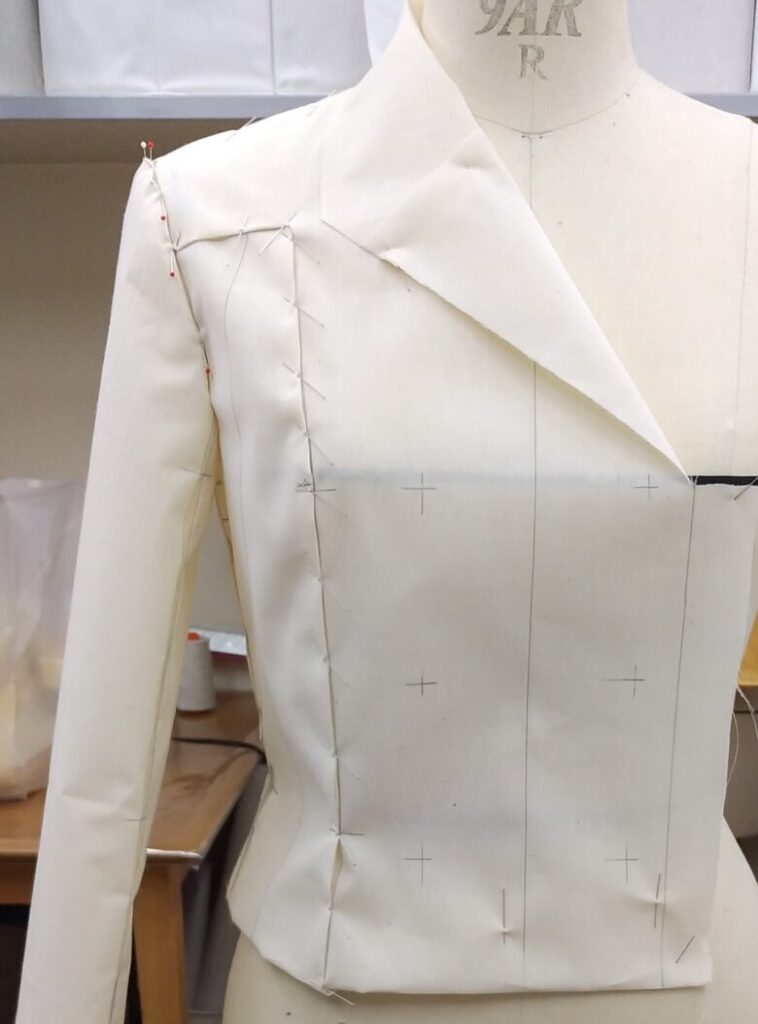

@ASUKATAオリジナル(転写禁止)

私は独学だったので、一度実技で落ちたときに試験のトルソーと自宅のトルソーが明らかに違うことに気づいた。2度も失敗はしない、私はそう思い、合格するためならと、問合せの電話をしたのだ。

「あの、すみません、以前実技試験をドレーピングで受けたものです。その時トルソーが硬くて血が出てしまったのですが、他の種類というのはあるのでしょうか?」

なんとも迷惑な受験者だと思われたに違いない。(体験記③「え!フルドレ?!試験会場でのどよめき」)

親切にいろいろと聞いてくれたのだが、「替えのものはありません」ということだった。

ただ幸運だったのは、電話口から「~、工業用のトルソーなので、~」という単語を聞き逃さなかったことだ。

私はそこから対策をとることができた。

会場によってどういったトルソーを使うのかは違うようなので、一度確認してみるといいかもしれない。

④合格トワルを作成→ゆとりを肌感覚で覚える

ここからは私の特殊なやり方かもしれないが、何度も練習する中で、これが一番正確だったことに感動したので紹介する。合格ラインの数値を割り出したのは、ゆとり分を知るためだ。そしてこれは結果論だ。

合格ラインのジャケットを作り、トワルを組み、合格する形を目で覚える。そして、ゆとりを見て触って確認する。

肌感覚でというと不確実な表現だと思うかもしれない。だが、人間の「感覚」というものは、非常に繊細で精密なのだということを、当時の私は思い知った。

私ははじめ、この合格ライン(数値)を割り出した後に何度もドレーピングで練習したが、1度たりとも、意識するだけでは、合格ラインが作れなかった。

そこで一度、合格ラインの数値でジャケットを組み、ゆとり分を確認することにしたのだ。なかなか思うようにできない自分に焦燥感が募り、「もう感覚で覚えるしかない」という、行き当たりばったり感が満載の方法だと、その当時は思っていた。

だが、これが功を奏したことは言うまでもない。

私は、袖ぐりと裾からそれぞれ手を入れて、バストライン上のゆとりを確認した。何度もトルソーと生地との浮き具合、離れ具合を、「目と手で感じるゆとりの感覚」を体に刷り込ませるように覚えた。

そしてその後、ドレーピングでジャケットを組み立てたときの感動は忘れられない。BL、WL、HL、すべて合格ラインでドレーピングできていたのだ!

これで行ける!と希望の扉が開いた瞬間だった。

これ以降、ジャケットのゆとりはこんな具合なのだということが肌感覚でわかってきた。

このゆとり分量がわかってくると、試験でどんなトルソーがきてもおなじゆとりで作ることができる。試験ではトルソーに合わせたサイズで作らなければならない。

実際の試験では、トルソーに合っていないものがあったと傾向と対策でコメントされているぐらいだ(今ではWEBが刷新されて掲載されていない)。

試験では、練習したけどどう見てもサイズがおかしい、もうどうすればいいかわからない、そんなことがあるかもしれない。その時は「肌感覚で覚えたゆとり」を思い出して、チェックしてみよう。(試験終わりに、受験者の完成したトワルを眺めると、トルソーに合っていないのが一目でわかるものも多く、私はとてもびっくりしたのを覚えている。)

トルソーは家庭用と工業用がある

@pexels

今となっては当たり前すぎることなのだが、独学で初心者だった当時の私はそれさえも知らなかった。

工業用とは、すでにゆとり分が含まれているものを指すトルソー。同じサイズ(たとえば9AR)でも、ゆとりが入っている分家庭用のそれよりもやや大きい。

よって、自身が練習しているトルソーが家庭用の場合は、工業用に変換する必要がある。

変換せず「工業用の数値のまま練習すればいい」思う人もいるかもしれない。

あくまでも「トルソーに合わせた服を作る」ためには、感覚的なゆとりを覚えることが大事だと私は考えている。そうすることで、本番のパニックを減らすことができる。もちろん選択は自由だから、気にしない方はこの部分を飛ばして読んでほしい。

少し難しいが、まず自分のトルソーと工業用のトルソーとの寸法差を調べる。

合格ラインのトワルを「工業用のトルソー」に着せるとぴったり合うが、「家庭用のトルソー」はそれ自体にゆとりが入っていないのでぶかぶかになる。

自宅のトルソーで練習する際は合格ラインの数値も変更しなければならないので注意する。

つまり、自宅で練習するトルソーが家庭用の場合は、工業用トルソーとの寸法差マイナスする必要があるということだ。

工業用キプリス9ARレギュラーと私の所有する家庭用トルソーを比較した場合は、Bは5cm、Hは3cmの差があった。

大変面倒だが、自宅のトルソーが家庭用の場合は、合格ラインの数値を補正して練習してほしい。

⑤デザインから、数値を決めてしまう

できる限りの対策をして行く。これはどんな試験でも共通だ。

デザインは毎年ほぼ同じ。また、出題される(ほとんど当日と一緒の)デザインも前もって知らされる。

であれば、数値を決めてしまおう。(※本番で、よほどデザインが異なる場合、また数値を指定された場合は、その場で考えなければならないが。)

私が決めた項目は、

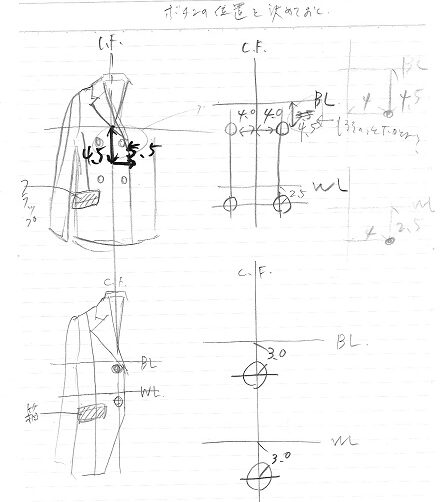

・ボタン位置・大きさ(バストラインから下に○cm、横に○cm、ボタン直径○cm)

・ポケット位置・大きさ(ボタン同様)

・ラペル幅

こんなの、別に大体の数値はわかるし、決めてかからなくってもいいのでは?と思うが、私にとって、この少しの「考える時間」を減らせたことは、私の精神を楽にしてくれ、全体のパフォーマンスを上げてくれた要因の一つだと思っている。

実技試験は、本当に時間との勝負だ。

<写真右>当時のノート。試験開始直後にこのどちらかをシーチングに書き込んだことをよく覚えている。これだけで、5分は違う。

そして、なるべく当日の動きが同じであるように、何度も練習することが必要だ。

時間に追われないようにするためには、

「次は、えーと・・・袖の作図か。」「次は…」

などの「一息つく時間を無くしていくこと」だ。

頭で考えなくても、次の作業へと手が動くほどになると一気にタイムが早くなる。

大変長い内容になってしまったが、ここまで大変な内容を読んでくれたあなたは、きっと合格できるはずだ。あとは行動あるのみ。幸運を祈っている。

パターンメーキング検定2級、筆者のドタバタ体験記はこちら

→ 実技試験(体験記①決意する・体験記②猛勉強する・体験記③試験の日)

→ 筆記試験(体験記④会場を間違える)

2025/10/16 追記・編集 岩山

コメント

uchino様

アメブロのcouture3です。

uchinoさまのパターンメーキング検定受験記を楽しみにしていましたが、アメブロは退会されましたか。

「パターンメーキング検定 ブログ」などで検索してきました。

また、よろしくお願いします。

couture3さま、お久しぶりです。

コメントありがとうございます。わざわざこちらのHPまで来ていただいて、本当に感謝です!

こちらのHPを設立するにあたり、アメブロ記事とブッキングしてしまう問題が出てしまったため、アメブロを削除する形になってしまいました。

couture3さま、記事の続きはこちらに書いていきます!

これからも、よろしくお願いします。(^^)